Una técnica centenaria que revive gracias a la tecnología actual

Llevaba tiempo queriendo obtener imágenes solares en la línea de Hidrógeno Alfa (Hα), pero no tenía claro qué método emplear. Probé un Lunt que me prestó el compañero de asociación David Sedano equipado con un etalón Fabry-Pérot, muy presente en equipos comerciales, aunque su precio y la llamada “lotería del etalón” hacen que no sea una elección sencilla. Investigando alternativas, redescubrí la espectroheliógrafía, una técnica histórica que pone en práctica conceptos clásicos y básicos de física a través de la óptica y de la espectroscopía.

Un poco de historia

La espectroheliógrafía fue desarrollada de manera independiente en la década de 1890 por George Ellery Hale (fundador del Observatorio de Mount Wilson) y Henri-Alexandre Deslandres (director del Observatorio de París).

La idea básica: aislar una única longitud de onda de la luz solar y reconstruir, con ella, una imagen completa del disco solar. Esto abrió la puerta al estudio sistemático de la cromosfera: la capa de la atmósfera solar situada justo por encima de la fotosfera, donde se producen protuberancias, filamentos y eyecciones de materia coronal.

Años antes, en 1869, Jules Janssen ya había propuesto un método espectroscópico que haría posible esta técnica.

En Francia, Deslandres trasladó el proyecto al Observatorio de Meudon, y junto con Lucien d’Azambuja desarrolló en 1908 un gran espectroheliógrafo cuádruple con el que se iniciaron observaciones sistemáticas en Ca II K y, desde 1909, en Hα. Estas series históricas abarcan más de diez ciclos solares completos.

Durante gran parte del siglo XX, la espectroheliógrafía fue la herramienta estándar de los observatorios antes de que los filtros interferenciales y etalones Fabry-Pérot se generalizaran.

¿Cómo funciona un espectroheliógrafo?

A diferencia de los telescopios solares comerciales actuales (que muestran en tiempo real el disco solar gracias a filtros de banda estrecha), la espectroheliógrafía funciona por escaneo.

Una rendija de entrada recorre lentamente la imagen del Sol proyectada por el telescopio, mientras una rendija de salida selecciona la longitud de onda deseada. La imagen se construye línea a línea, de forma similar al funcionamiento de un escáner o un fax.

Componentes principales:

-

Telescopio que proyecta la imagen solar sobre la rendija de entrada.

-

Rendija de entrada: entre 7 y 18 micras de ancho.

-

Sistema colimador, que hace paralelos los rayos de luz (puede ser un objetivo fotográfico).

-

Red de difracción (comúnmente 2400 l/mm) que dispersa la luz.

-

Rendija de salida, que selecciona la longitud de onda concreta.

-

Sistema de cámara, para enfocar la imagen en el sensor (de nuevo, un objetivo fotográfico puede servir)

- Detector: Una cámara con sensor monocromo.

Con una cámara de píxeles pequeños (≈2 μm) es posible alcanzar resoluciones espectrales de unos 0,087 Å por píxel, equivalentes a un ancho de banda efectivo cercano a 0,174 Å. Esto mejora incluso a los mejores filtros etalón comerciales, cuyo ancho de banda práctico ronda los 0,3 Å.

En 2021, Christian Buil impulsó un gran salto para el uso amateur de la técnica con el diseño del Sol’Ex, un espectroheliógrafo que los aficionados podían construirse mediante impresora 3D y un sencillo kit óptico comercial. De esta manera se empezó a simplificar y extender el acceso a esta técnica.

Además de la parte de hardware ha sido muy importante el desarrollo del software adecuado capaz de procesar los datos obtenidos mediante esos escaneos. Un ejemplo de ese software, que además su autor pone a disposición de los aficionados, es Cèdric Champeau y su software JSol’Ex.

El equipo y la primera imagen

En mi caso, buscando una robustez mayor, opté por el espectroheliógrafo SHG700 de MLAstro, acoplado a un telescopio SvBony 102 f/6.5 y cámara Touptek 678M. El telescopio es un acromático sencillo, suficiente cuando se trabaja con una sola longitud de onda ya que las aberraciones cromáticas dejan de ser un problema. La cámara monocroma permite extraer el máximo detalle gracias al tamaño de píxel ideal.

Este tipo de equipo no se limita al Hα. También permite trabajar en CaK, Hβ, líneas de hierro, etc., cada una ofreciendo información diferente sobre fenómenos en la atmósfera solar. Para las primeras pruebas, me he centrado en Hα con el objetivo de aprender a optimizar las capturas y el procesado.

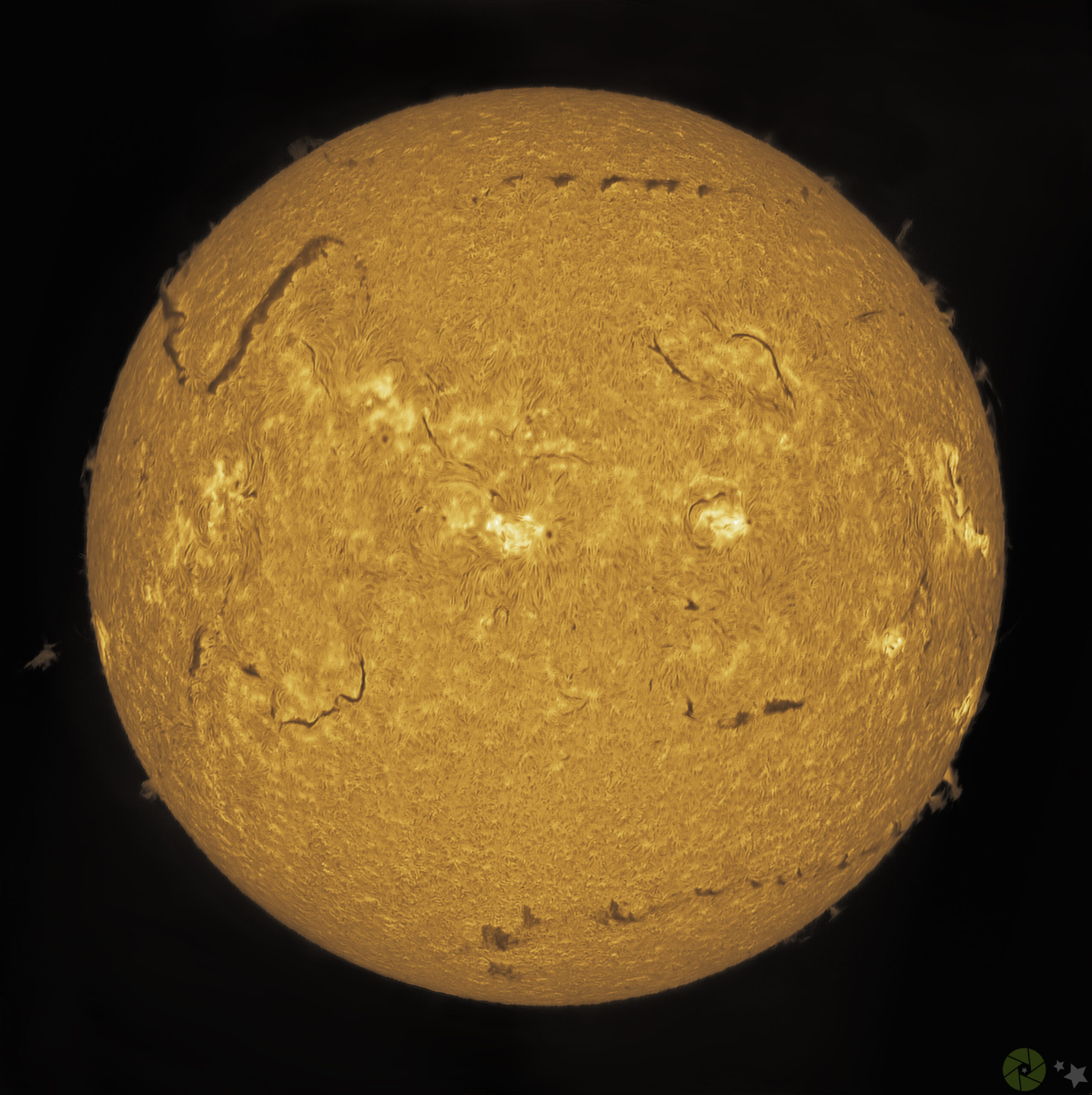

La imagen que inicia esta entrada corresponde al 10 de agosto, y está generada a partir del apilado de 10 escaneos en Hα. Aquí también el apilado mejora la relación señal/ruido y facilita extraer más detalle en el procesado. Aunque el sensor es monocromo (ideal para este trabajo), he añadido una colorización para una visualización más atractiva.

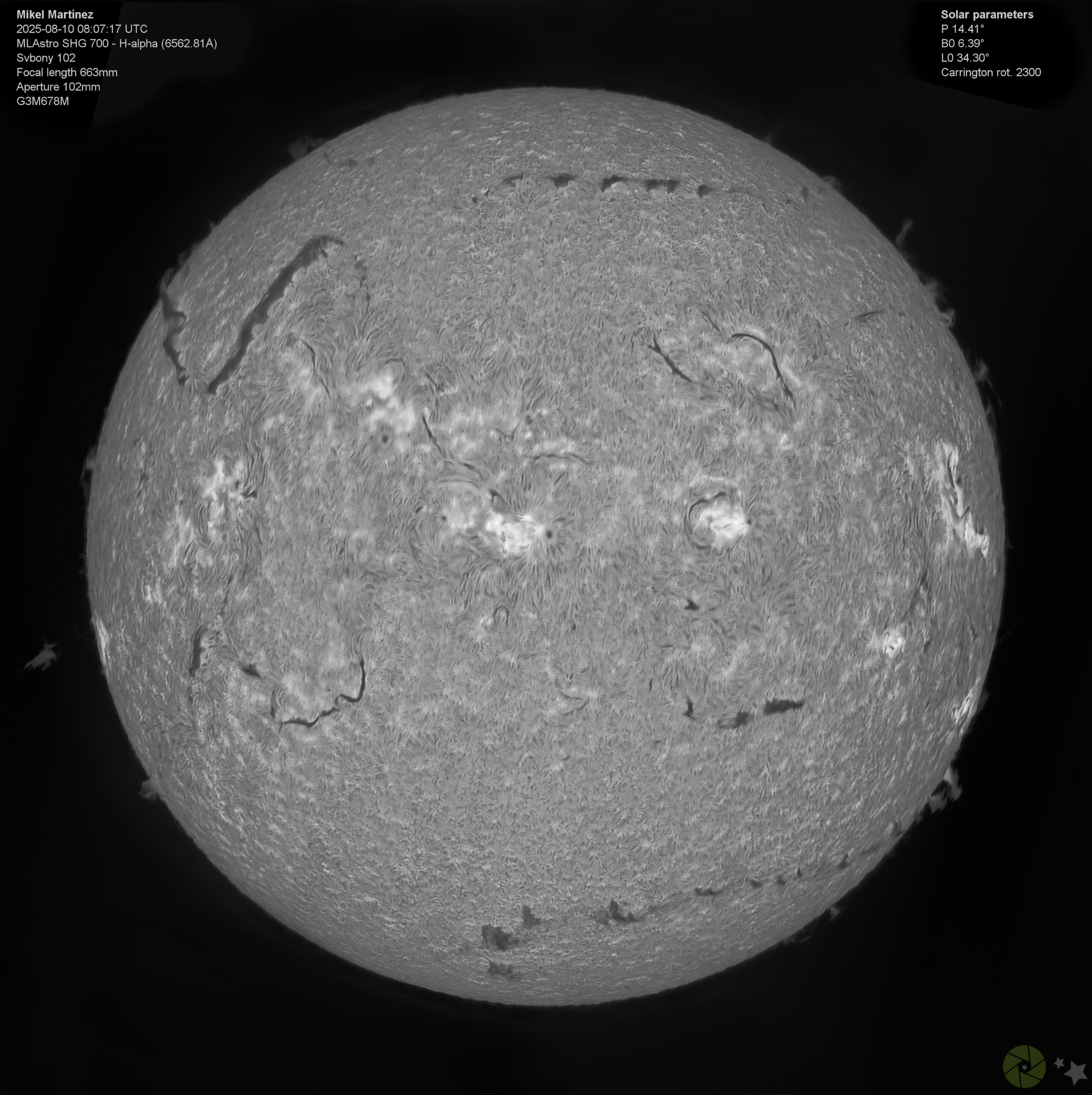

Esta es la imagen en blanco y negro que sería la forma “natural” de presentar estas imágenes de naturaleza estrictamente monocromática:

Información adicional: efecto Doppler

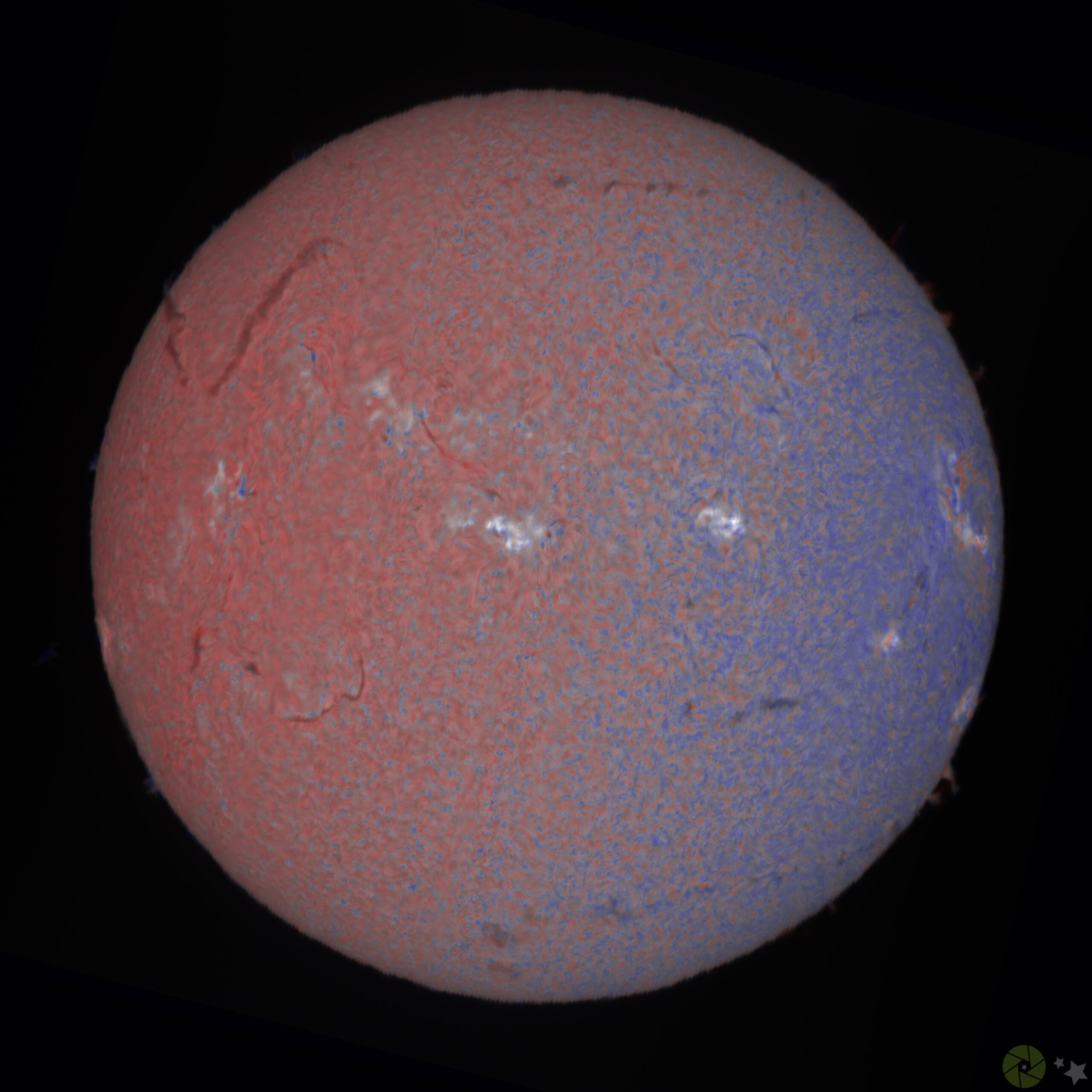

Además de las imágenes mostradas, esta técnica permite extraer otro tipo de información como Doppler. Al codificar en colores los desplazamientos hacia o desde el observador, es posible visualizar la rotación del Sol o los movimientos en protuberancias.

En las imágenes Doppler, se aprecia cómo un hemisferio presenta desplazamiento hacia nosotros (azul) y el otro se aleja (rojo), evidencia directa de la rotación solar. Con esta codificación también se observa como de forma local en las células convectivas el plasma sube y baja acercándose o alejándose.

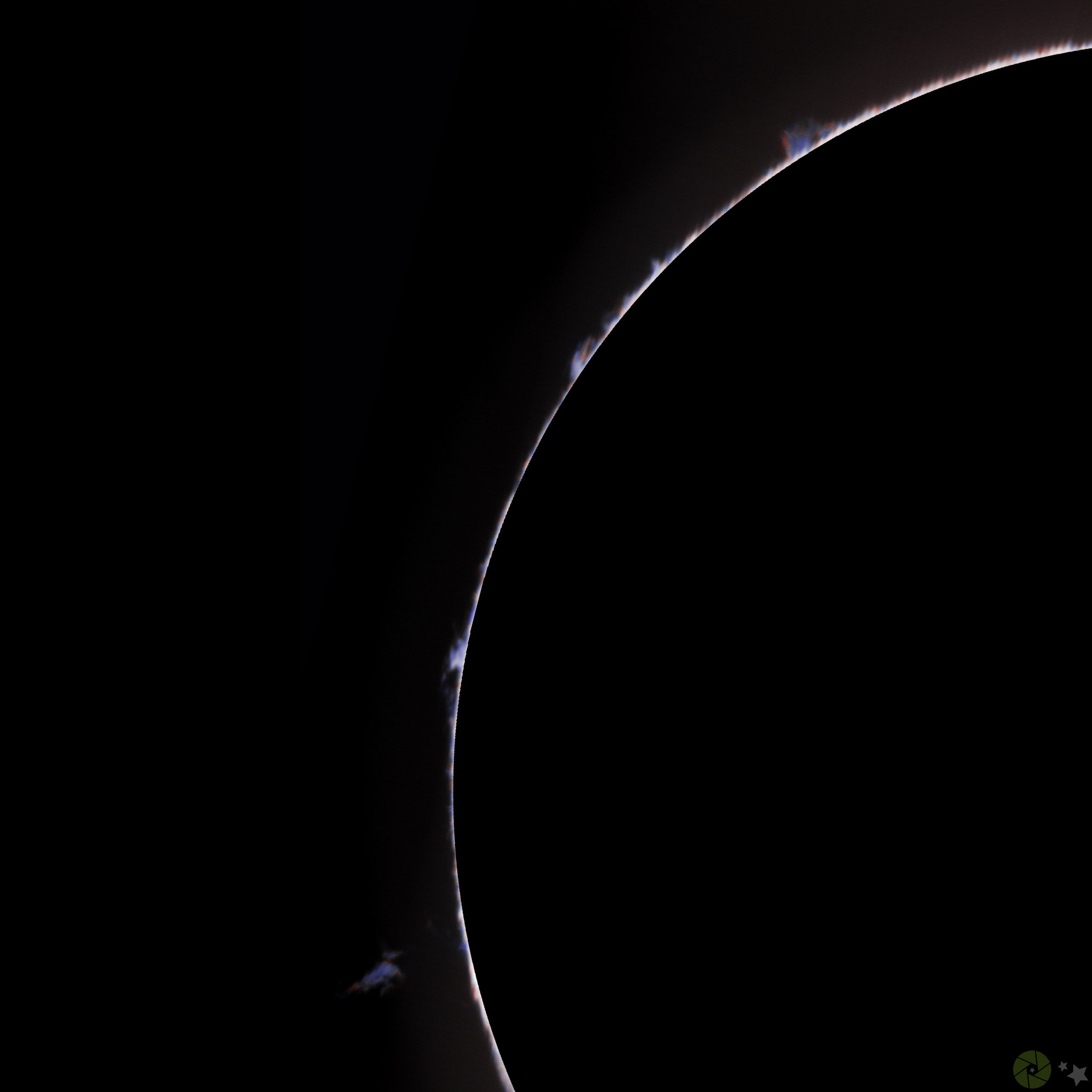

En la siguiente imagen puede apreciarse la dirección del flujo del plasma en las protuberancias. Esto facilita identificar qué regiones del plasma se acercan y cuáles se alejan, proporcionando datos de gran valor para el estudio dinámico solar.